「代理コード」とは、ひとつのコードに対し、そのコードと共通する音を含み「置き換えることができる」コードのことです。

しかし、代理コードはなぜ必要なのでしょうか?

実は「ほぼすべてのコード進行はスリーコード(Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ)が変化したもの」といわれます。キーCでいえば、たいていの曲はC・F・Gのスリーコードで弾けてしまうわけです。

しかし、それだけでは単調になるので、コードを置き換えてニュアンスを変えたり、コード進行のバリエーションを増やすために使われる手法のひとつが「代理コード」です。

この記事では、もっとも理解しやすい調性内三和音(ダイアトニックトライアド)の代理コードを手始めに「代理コードのしくみ」を考えていきます。

最もシンプルに理解できる調性内三和音の代理コード

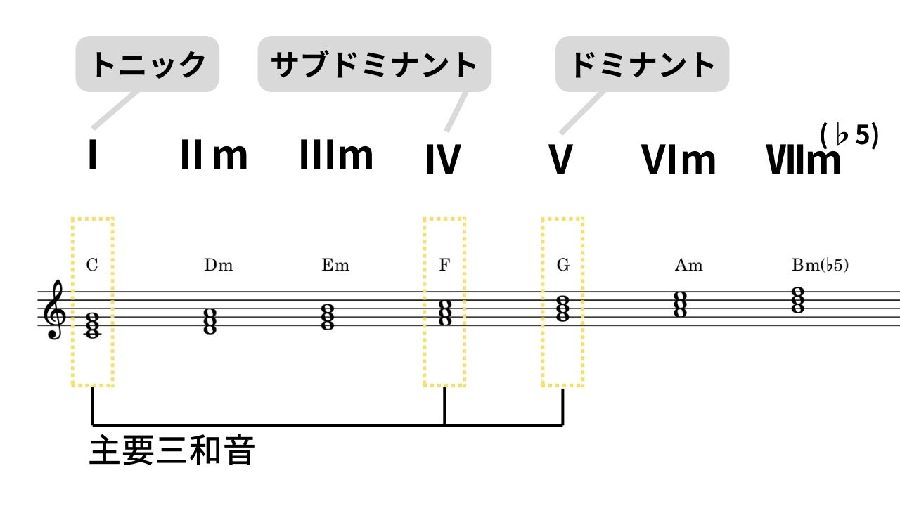

キーCで考えると、調性内三和音(ダイアトニックトライアド)は上の通り。その中で、主要三和音(スリーコード)はC、F、Gの3つです。

それ以外の和音は副三和音と呼ばれます。

この副三和音は、以下の表の通り、主要三和音の代理コードとして使用できます。

| 代理コード | 元のコード |

| Ⅱm | Ⅳ(サブドミナント代理) |

| Ⅲm | Ⅰ(トニック代理) Ⅴ(ドミナント代理) |

| Ⅵm | Ⅰ(トニック代理) |

| Ⅶm(♭5) | Ⅴ(ドミナント代理) |

代理コードも、トニック、ドミナント、サブドミナントといった機能をもっています。

Ⅵm(Am)がサブドミナントの代理として使える理由

あるコードが別のコードの代理コードとして使えるのは、構成音に同じ音を含んでいるからです。

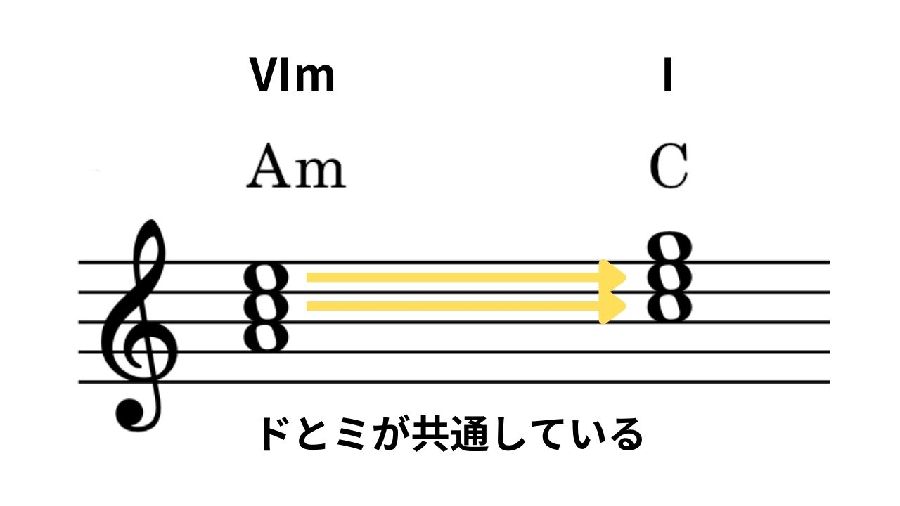

たとえばⅠ(C)の代理コードとして使えるⅥm(Am)の構成音を比べてみましょう。

| C | ド・ミ・ソ |

|---|---|

| Am | ファ・ド・ミ |

ドとミが共通しているので、AmはCの代理コードとして使うことができます。

同じようにⅡm、Ⅲm、Ⅶm(♭5)といった副三和音は、主要三和音の代理コードとして使うことができます。

Ⅶm(♭5)はドミナントの代理コードになり得るが注意したい理由

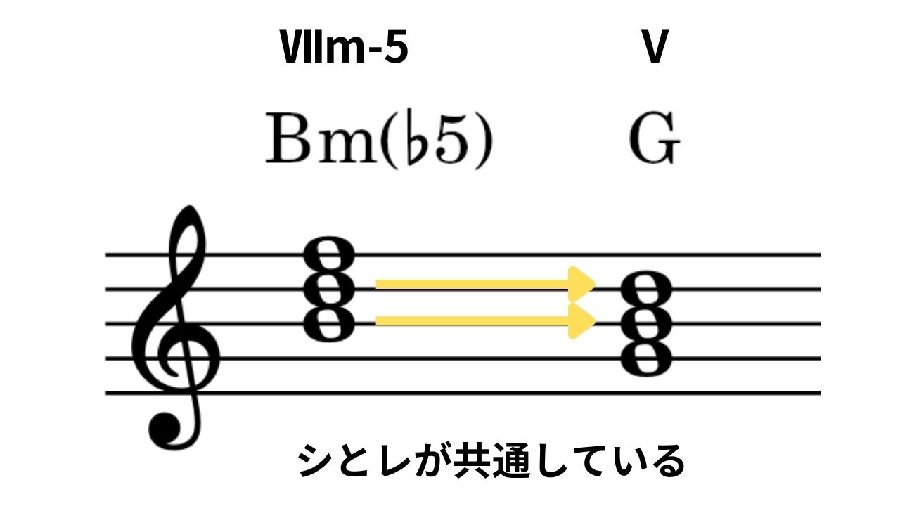

Ⅶm(♭5)=Bm(♭5)も、上の図の通りⅤ(G)との共通音(シ・レ)をもち、Ⅴの代理コードとして機能します。

しかしBm(♭5)はルートのBから短三度・短三度と音を積んだ形になり、不協和な響きとなります。使い方によって合わない場合がある点には、注意が必要です。

そのほかの調性内三和音が長三度と短三度の組み合わせでできているのに対し、Ⅶm(♭5)は、図のように短三度と短三度の音を組み合わせた和音。それが不協和な響きをもつ理由です。

参考マイナーフラットファイブについては、オーギュメントの記事の中で解説しています。-

-

関連記事オーギュメントとは調性内三和音に含まれる5度の音を半音上げたもの。特徴や使い方は?

オーギュメント(オーギュメント・トライアド)とは、メジャー・トライアドに含まれる完全5度の音を半音上げて、増5度に変えた ...

続きを見る

調性内四和音の代理コード(少し深掘り)

ここまでは調性内三和音(ダイアトニックトライアド)を題材に、代理コードの基礎を解説しました。

代理コードとは?

- あるコードと共通の音をもち、そのコードの代わりに使える

- コード進行に変化をつけ、ニュアンスを変えることができる

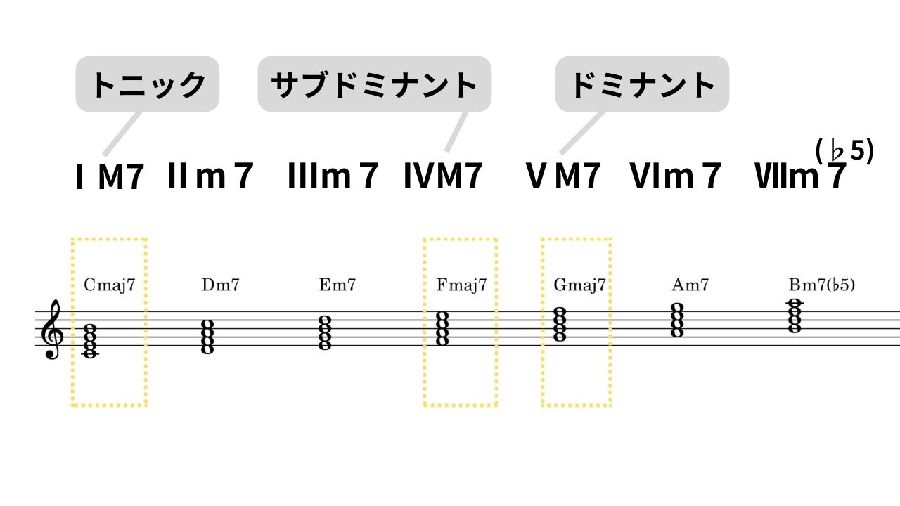

ポピュラー音楽でよく使われる調性内四和音を題材に、代理コードをもう少し詳しく見ていきましょう。

| Ⅵm7 | トニック代理 |

|---|---|

| Ⅱm7 | サブドミナント代理 |

| Ⅲm7 | トニック代理 ドミナント代理 |

| Ⅶ7(Ⅶ7(♭5) | ドミナント代理 |

理論上、上の表のようになります。

Ⅵm7(トニック代理)

Ⅵm7(Am7)をⅠmaj7(Cmaj7=トニック)の代理として使う、というのが、おそらく最も多用される代理コードの使い方でしょう。

Ⅵm7には、トニック最大の特徴ともいえるルート(主音)が含まれています。そこで、Ⅰmaj7と同じく、Ⅴ7から接続して終止することも可能です。キーCでは、次のようなコード進行になります(偽終止)。

|G7 |Am7 |

Ⅱm7(サブドミナント代理)とツーファイブ

Ⅱm7(Dm7)は、サブドミナントの特徴であるⅣ(ファの音)を含むため、サブドミナントの代理として機能します。

ツーファイブ

サブドミナント代理のⅡm7から、Ⅱm7→Ⅴ7→Ⅰmaj7という進行はよく使われ、ツーファイブと呼ばれます。

ツーファイブとは2度→5度と進行することで、キーCで考えると、 |Dm7 |G7 |Cmaj7 | という進行です(2度→5度→1度と進行するのでツーファイブワンとも呼ばれます)。

図のように、 |Dm7 |G7 | と進行する部分のルートモーションが完全4度上行(完全5度下行)となっています。そのため、強い進行感があります(強進行)。

Ⅲm7(トニック代理・ドミナント代理)

Ⅲm7はトニック(Ⅰmaj7)とドミナント(Ⅴ7)の代理になります。

トニック代理

キーCで考えると、Em7(Ⅲm7)はトニックのCmaj7(Ⅰmaj7)とミ・ソ・シの音が共通しているため、代理コードとして使うことができます。 ただし、Em7は主音であるドの音を含まないため、終止感が薄れる傾向があります。

ドミナント代理

また、Em7(Ⅲm7)がドミナント(G7)の代理コードにもなるという考え方もあります。

ただし、G7は |G7 |Cmaj7| というドミナント終止ができるのですが、Em7はドミナント終止できません。

G7にはシ・ファというトライトーンが含まれ、その不協和な音程がトニックへ進行したときの解決感を生みます。ところが、Em7はG7の代理コードになりうるもののファの音を含まないため、ドミナント終止できないのです。

Ⅶm7(♭5)(ドミナント代理)

Bm7(♭5)はドミナント(G7)とシ・レ・ファの音が共通しているため、代理コードとして使うことができます。

ただし、ドミナントからトニックに接続したときほどの強い解決感は生まれません。

そのニュアンスの違いによって、Ⅴ7とⅦm(♭5)を使い分けるのもおすすめです。

そのほかの代理コード

ここまでは、ダイアトニックコードの代理コードを見てきました。それだけでもさまざまなバリエーションがありますが、ノンダイアトニックコードを代理コードとして使う方法もあります。

ここからは、少し複雑な代理コードについてアウトラインを解説していきます。

裏コード(代理ドミナント)

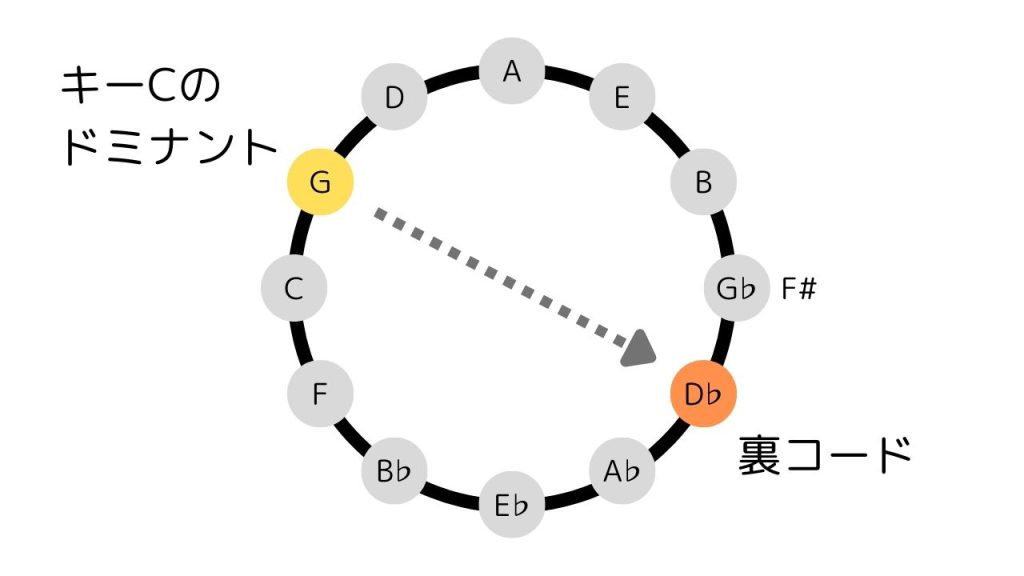

裏コードとは、あるドミナントセブンと共通するトライトーンをもち、そのコードを置き換えることができる別のセブンスコードのこと。キーCのドミナントセブンであるG7の裏コードはD♭7ですが、G7と同じシ・ファというトライトーンを含んでいます。

裏コードと呼ばれるのは、五度圏の対角(裏)に位置することが理由。藤井風さんや星野源さんは、コード進行の中にさりげなく裏コードを組み込み、印象的な作品を作っています。

裏コードについて、詳しくは以下の記事で解説していますので、ぜひご参照ください。

-

-

関連記事裏コードとはドミナントセブンを置換する、代理コードの一種

裏コードとは、あるドミナントセブンと共通のトライトーンをもつ、別のセブンスコードのこと。代理ドミナント(置換ドミナント) ...

続きを見る

セカンダリードミナントセブン

ドミナントセブン(Ⅴ7)の役割は、コード進行の中でⅠに向かう強い流れを作ることにあります。

それの流れを、Ⅰではなく音階上の他のコードに向かって作ると、そのコードを浮きだたせるコード進行になります。

これをセカンダリードミナントセブンと呼びます。

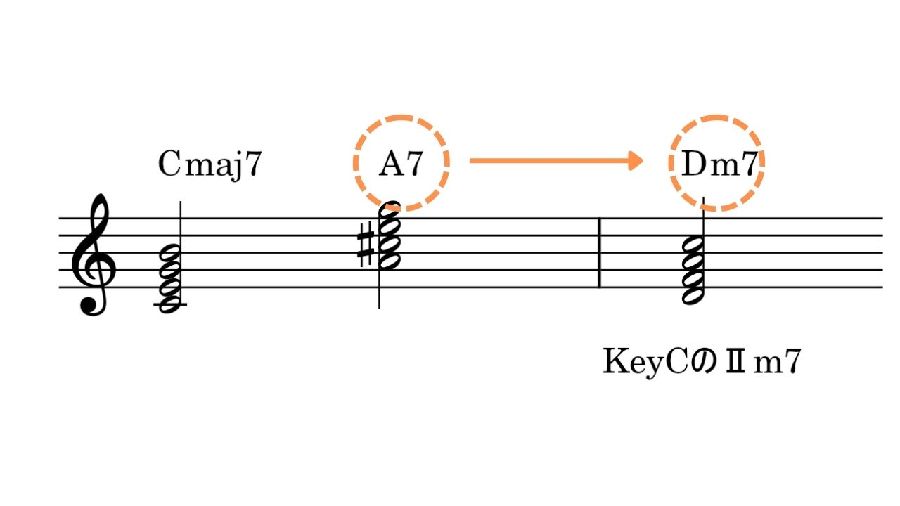

たとえばキーCのDm7に対して以下のようなコード進行とするケースがあります

|A7 |Dm7 |

これはキーDmのⅤ7→Ⅰm7という進行なので、キーDmから借りてきたという意味で「借用和音」とも呼びます。

このセカンダリードミナントセブン自体は代理コードではありませんが、以下の章で見るように、セカンダリードミナントセブンを代理コードに置き換えることができます。

上記はⅤ→Ⅰという進行ですが、ツーファイブワン(Ⅱ→Ⅴ→Ⅰ)とすることがよくあります。

セカンダリードミナントセブンを代理コードに置き換える

セカンダリードミナントセブンは、他の調から借りてきた借用和音でした。そこで、その借りてきた調のドミナントセブンの代理コードで、セカンダリードミナントセブンを置き換えることができます。

たとえば以下のようなコード進行があったとします。

セカンダリードミナントセブンを使用したコード進行

|F#m7(-5) B7 |Em7 A7 |Dm7 G7 |CM7 |

上記のうち、B7、A7、G7がセカンダリードミナントセブン。これを次のように置き換えることができます。

代理コードに置き換えた例

|F#m7(-5) F7 |Em7 E♭7 |Dm7 D♭7 |CM7 |

こういったコード進行もよく使われています。

サブドミナントマイナー

サブドミナントの3度の音を半音下げたコードがサブドミナントマイナー。ノンダイアトニックコードですが、ダイアトニックコードとの親和性があり、サブドミナントの代わりに使うことができます。

キーCで考えると、サブドミナントのFをサブドミナントマイナーのFmで置き換えることができるわけです。

全く置き換えてしまうこともできますし、途中から置き換えることもできます。

元のコード進行

|C |F |G |

全く置き換える例

|C |Fm |G |

途中で置き換える例

|C |F Fm |G |

サブドミナントマイナーの代理

サブドミナントマイナーと似た響きをもつコードを、サブドミナントマイナーの代理として使うことがあります。

サブドミナントマイナーの代理コードはいくつかあげられますが、よく使われるのはⅡm(♭5)でしょう。

たとえば、キーCのサブドミナントFmをDm7(-5)で置き換えることができます(上の図)。

この場合、ファ・ラ♭・ドの音が共通していますが、Dm7(♭5)にはFmにないレの音が含まれており、やや不協和な音になるという特徴があります。

サブドミナントマイナーの代理としては、他にもいくつかのコードが使われることがあります。

しかし、これ以上は記事が長くなりすぎるため、詳しく知りたい方は公式LINEからご質問ください。

まとめ「代理コードとは?」

| Ⅵm7 | トニック代理 |

|---|---|

| Ⅱm7 | サブドミナント代理 |

| Ⅲm7 | トニック代理 ドミナント代理 |

| Ⅶ7(Ⅶ7(♭5) | ドミナント代理 |

あるコードと構成音が共通していて、似た響きをもつコードを「代理コードとして使える」と説明してきました。

もっともわかりやすい調性内三和音(ダイアトニックトライアド)の例を見てみると、上の表のようになります。

Ⅰ(C)の代理コードとして使えるⅥm(Am)の構成音は、

| C | ド・ミ・ソ |

|---|---|

| Am | ファ・ド・ミ |

上記の通り、ドとミが共通しています。そこで、AmはCの代理コードとして使うことができるわけです(キーCの場合)。

しかし、代理コードとは「理論上使える」というものであり、コード進行やメロディによって「合う・合わない」ということが起こります。

その点は、実際に演奏してみて判断する必要があります。

また、代理コードを含むコード理論やアレンジについて、公式LINEでの情報発信も行っています。

ここまで読んでみてわからない点がある場合は、ぜひ公式LINEにご登録ください。公式LINEでは、アレンジに役立つ情報や、手軽に受講できるテーマ別アレンジ講座のお知らせをお届けしています。ご質問などもお気軽にお寄せください。

スマホから直接登録する場合は、以下のボタンをタップしてください。

なみのおと音楽教室公式LINE登録また、ピアノの先生向けのアレンジ講座については、以下のURLでご紹介しています。

自分らしく輝ける実践アレンジ講座|案内ページ

参考文献

清水響(2018)『コード理論大全』リットーミュージック

篠田元一(2020)『実践コードワーク 完全版 理論編』リットーミュージック

石田ごうき、大浦雅弘、熊川ヒロタカ(2017)『使える!コード理論』リットーミュージック

松田昌(1986)『松田昌の音楽講座 ポピュラーアレンジの基礎知識』財団法人ヤマハ音楽振興会